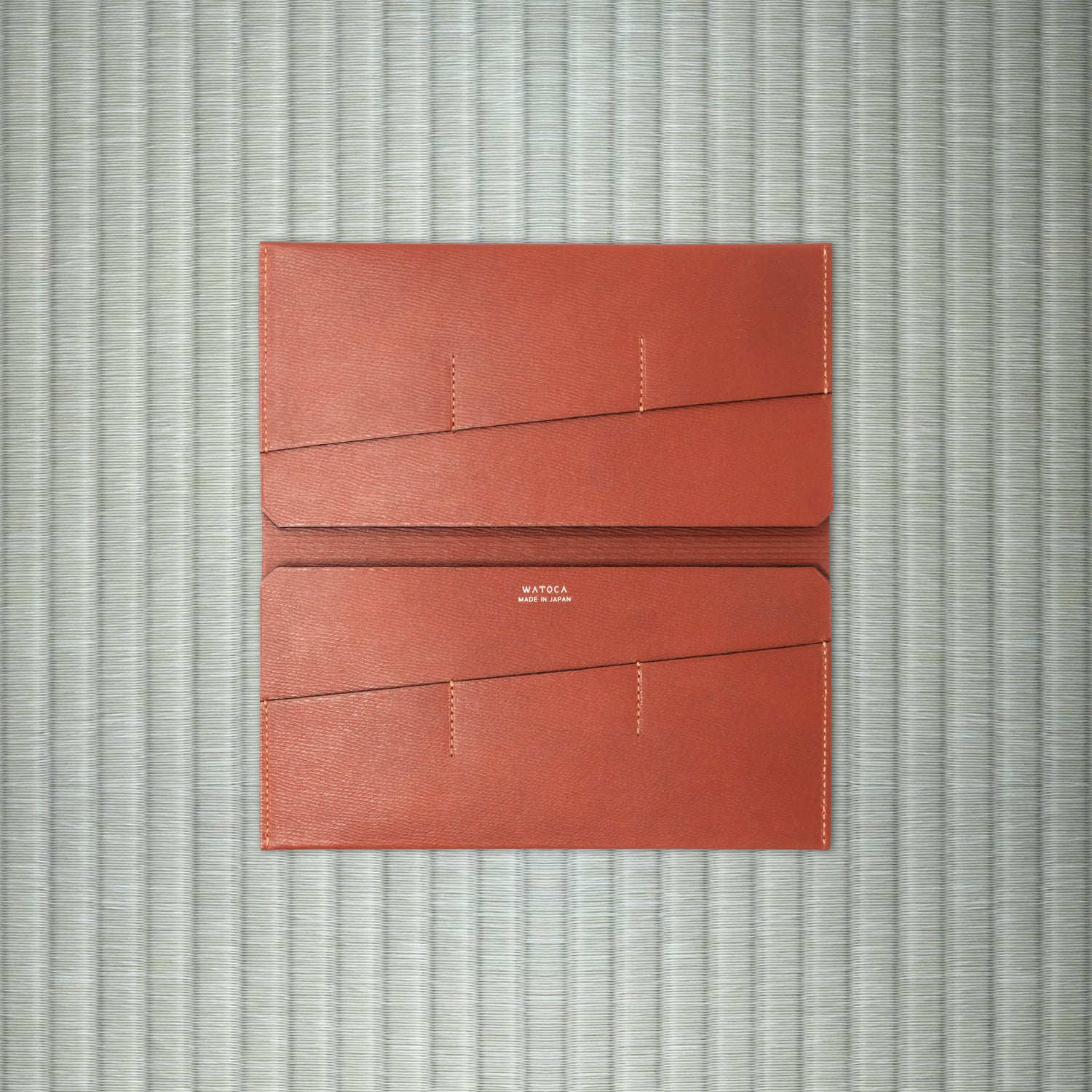

わとか独自の国産牛革。抜群の強度と豊かなエイジングが共存する理由。

繊維が厚く丈夫なステアレザー(成牛革)を厳選

わとかでは、食肉の副産物として生まれる成牛の皮を、日本の職人が丹念に鞣(なめ)して革へと仕上げています。

牛の皮は、人の肌と同様に年を重ねることで厚みを増し、より丈夫になっていきます。

そのため、同じ条件で比較すると、ステアレザー(成牛の革)は、一般的に高級とされるカーフレザー(子牛の革)やキップレザー(若牛の革)よりも耐久性に優れているのです。

こうした繊維層が厚く丈夫な成牛の皮の中から、カーフやキップと同等のきめ細かさを持つものを厳選し、非常に手間のかかる特殊な方法で丁寧に鞣し上げていきます。

2つの成分を使うヘビーレタン鞣し。強度とエイジングを両立

この特殊な鞣し製法は「ヘビーレタン鞣し」と呼ばれています。

これは、まったく性質の異なる2つの成分「クロム」と「タンニン」を別々に用い、2度の鞣しを行う極めて手間のかかる方法です。

この鞣しによって、タンニン鞣しの革(ヌメ革)よりも丈夫でありながら、ヌメ革のような豊かな経年変化を楽しめる革が実現します。

クロムが約10倍もの結合力を発揮

この鞣しでは最初に、人の体にも必要なミネラルである「クロム(三価クロム)」を使い、「皮」を「革」へと変えていきます。

ひじきやあさりにも含まれるクロムは、革の繊維と非常に強い結合(配位結合)を形成します。

この結合は、化学的に見るとタンニンと革が形成する結合(水素結合)と比較して約10倍の強度を持ちます。

この結合力によって、わとかの革は、タンニンのみで鞣されるヌメ革やコードバン、ブライドルレザーよりも高い強度を備えた革となります。

クロムの強さに支えられ、タンニンが革のエイジングを引き出す

しかし、クロム単体の鞣しでは、どうしても自然な質感や経年変化を引き出すことができません。

そこで登場するのが、お茶やコーヒー、ワインにも含まれる植物成分「タンニン」です。

栗やミモザなどの樹木から抽出したタンニンを使い、革に2回目の鞣し「タンニン鞣し」を施していきます。

ただし、行うのは一般的なタンニン鞣しではありません。

通常の約3倍もの時間をかけて、革が飽和状態になるまでタンニンを染み込ませています。

これがヘビーレタン鞣しと呼ばれる所以で、「ヘビー」は「重く」、「レ」は「再び」、「タン」は「鞣す」を意味しています。

この工程により、自然由来の素朴な質感が引き出されるだけでなく、タンニンの収斂性(しゅうれんせい:繊維を収縮させる性質)が革の芯まで作用し、繊維がギュッと密に詰まります。

こうして、クロム鞣しによる耐久性と弾力性を備えながら、ナチュラルな表情と豊かな経年変化を楽しめる革が完成するのです。

なぜ革は味わい深くエイジングするのか

① 質感の変化

タンニンで鞣された革は、可塑性(かそせい)という「形状を記憶しやすい性質」が強くなるのが大きな特徴です。

実はこれが、革が艶やかな質感へと変わる主な要因となります。

革製品に触れるたびに、表面には摩擦(平にならそうとする力)が生じます。

この摩擦と可塑性の働きによって、表面の細かな凹凸が徐々にならされ、革はなめらかで美しい艶を帯びていくのです。

② 色合いの変化

さらに、タンニン鞣しの革は質感の変化に加えて、色の変化も引き起こします。

樹齢を重ねる木々が色に深みを増すように、革に含まれるタンニンが空気や紫外線と反応(酸化)し、より深く豊かな色合いへと変化していきます。

こうして、使い込むほどに色合いに深みを増し、美しい艶を帯びた革へと育っていくのです。

卓越した日本の職人による革づくりの技術

「鞣し」は、革づくりの工程の一つに過ぎません。

鞣しの前後には、毛抜き、フレッシング、中和といった多くの工程が存在します。

中には、クロム鞣しが終わった状態の革を仕入れ、染色や仕上げのみを施してつくられる革も多く見られます。

しかしわとかでは、より良い革を追求するため、牛の原皮を厳選し、毛を抜く工程から日本の熟練職人の手によって丁寧に作り上げています。

最初から最後まで積み重ねられる卓越した技術によって、抜群の丈夫さを持ちながら、革本来の風合いと豊かな経年変化を長く楽しめる革が完成するのです。